A ESCRAVIDÃO EM NOVA FRIBURGO: A UTOPIA DA COLÔNIA DE SUÍÇOS

- Janaína Botelho

- 5 de mar. de 2021

- 13 min de leitura

O tráfico de escravos no Brasil está estimado em cerca de três milhões e meio até a sua abolição. A escravidão estava tão presente no cotidiano das pessoas que até mesmo as mais dóceis com os seus escravos volta e meia lhes aplicavam sopapos e cachações por pequenas falhas domésticas. Já no século XIX, a escravidão era vista como um entrave ao sistema capitalista, responsável pela degradação dos costumes, impedindo que a sociedade alcançasse níveis de civilidade. Nova Friburgo foi concebida para ser um núcleo de povoamento de colonos suíços com a introdução de mão de obra livre, baseada na pequena propriedade e na produção de gêneros alimentícios. Diante dessa concepção teórica, pode-se afirmar que Nova Friburgo foi um município que se distanciou do trinômio latifúndio, monocultura do café e escravidão? Parece-nos que não. O Núcleo colonial era uma ilha circundada por latifúndios e, consequentemente, a presença escrava era significativa influenciando os colonos recém-chegados. Alguns suíços aparecem como proprietários de escravos a exemplo do médico Jean Bazet e do eclesiástico Jacob Joye, entre outros. O termo de Nova Friburgo foi criado em janeiro de 1820 e a população escrava, oito anos depois, era de aproximadamente 38% da população. Nova Friburgo possuía freguesias com significativo número de escravos, notadamente em São José do Ribeirão, que concentrava a maior parte dos cativos, e secundariamente, a freguesia de Nossa Senhora do Paquequer. Localizamos um ofício no Centro de Documentação de Nova Friburgo em que o vigário da Freguesia de São José do Ribeirão informa que em fins de 1857, haviam 1.000 indivíduos livres e 700 cativos. Essa circunstância exclui Nova Friburgo como região com atividade econômica baseada na mão de obra livre.

No século XIX, Nova Friburgo compreendia um território muito maior do que o atual. Abrangia os municípios de Bom Jardim, Sumidouro e parte de Teresópolis, o qual prevalecia o latifúndio com o modo de produção escrava. Segundo o juiz de direito João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu, em 1851, a população do termo de Nova Friburgo era de 4 810 indivíduos, dos quais 1.782 eram escravos. Na vila, a população era de 684 indivíduos, sendo 489 livres e 195 escravos. Já o recenseamento de 1872, indica que num total de 20.556 pessoas, o município possuía 6.684 escravos, ou seja, 32% da população. A Freguesia de São João Batista de Nova Friburgo possuía 5.496 homens livres e 897 escravos. Os cativos se concentravam nas freguesias de São José do Ribeirão e Nossa Senhora da Conceição do Paquequer, como dito antes, em razão do cultivo do café. Nesta primeira freguesia a população escrava quase superava a população livre. São José do Ribeirão possuía uma população de 4.890 indivíduos livres e 3.072 escravos. Nossa Senhora do Paquequer 1.828 homens livres e 548 escravos. Nova Friburgo se encontrava numa região repleta de latifúndios com imensos plantéis de escravos, e no caso em epígrafe, o município de Cantagalo. Na segunda década do século XIX, o colono suíço Josph Hecht registrou que era comum alguns proprietários rurais em Cantagalo possuírem entre 100 a 300 escravos. Os Viscondes de S. Clemente e Nova Friburgo libertaram 1.900 de seus escravos momentos antes da abolição. O número de escravos em Cantagalo em 1844, era de 9.621, aumentando para 17.526, em 1873. Já em 1884, Cantagalo possuía 20.432 escravos. Os fazendeiros de Cantagalo eram reconhecidos pela crueldade no tratamento de seus escravos. Era para Cantagalo, nos informa Figueira de Almeida, que se ameaçava enviar o escravo fugitivo e essa ameaça bastava para corrigi-lo tão má era a fama de seus fazendeiros. O republicano Silva Jardim ao se referir a esse município declarou ser “Cantagalo de fama negra nos anais da escravidão”.

Nesse município, um escravo, cuja tarefa normal era cuidar de dois mil pés de café, era encarregado, em 1883, de cuidar de quatro a cinco mil. Fato bizarro envolvendo escravos acontecia em Cantagalo com a criação da Guarda Nacional. Essa instituição era formada em sua maioria por fazendeiros que adquiriam a patente de tenente, capitão, major e principalmente coronel. Em dias de comemorações oficiais os fazendeiros arregimentavam os seus escravos para formação da tropa numa demonstração marcial pitoresca e improvisada, nos informa Acácio Ferreira Dias em “Terra de Cantagalo”. Como não poderiam calçar sapatos, já que a condição de escravos não lhes permitia tal adorno, os pés achamboados gemiam dentro da tortura dos sapatos nos dia de formação da tropa. Os colonos suíços, que deveriam ter sido referência na introdução da mão de obra livre na agricultura, acabaram adquirindo escravos assim que a situação financeira lhes permitiu, o que era um paradoxo. Houve projetos de lei e iniciativas de coibir que colonos imigrantes adquirissem escravos, mas não chegou a se tornar lei. Dos 1.272 escravos mencionados no censo de 1828 pelo padre Joye, 152 pertenciam aos colonos suíços. Segundo Cansanção de Sinimbu, em 1851, os colonos e seus descendentes totalizavam 1.496 homens livres, sendo possuidores de 404 escravos. Sinimbu se refere a um arrolamento no ano de 1839, sob a direção do Sr. Dapples na colônia suíça o qual se registra uma população de 710 colonos e 152 escravos pertencentes aos mesmos. Logo, o projeto de uma colônia de homens livres não passou de mera utopia.

Os quilombolas da serra

Existiu quilombo em Nova Friburgo? Pesquisando a história da escravidão no Brasil, perguntaríamos: onde não existiram quilombos no Brasil durante a escravidão? A historiografia sobre esse tema, até alguns anos atrás, mostrava a figura do africano submisso, subserviente e resignado a sua condição de escravo. No entanto, pesquisas atuais demonstram que o africano resistiu sempre que pode à sua condição servil, seja através da insurreição e temos o exemplo da revolta dos escravos maleses na Bahia, ou da fuga, originando os quilombos. Conforme Viotti da Costa, as afirmações sobre a suavidade do sistema escravista no Brasil, o paternalismo dos fazendeiros, o escravo fiel e o senhor benevolente, que acabaram fixando-se na literatura e na história, não passam de mitos forjados pela sociedade escravista. Na matéria de hoje, trataremos de um quilombo existente em Nova Friburgo e em localidades próximas. Há o registro de quilombos existentes em Cantagalo, e igualmente em Nova Friburgo, em Macaé de Cima, descendo rio abaixo até o município de Macaé.

A partir de 1821, a colonização suíça se estende para o Vale do Macaé, com autorização do governo geral, em razão da má qualidade das terras distribuídas aos colonos no perímetro do Núcleo Colonial. Tempos depois, há o registro de que os colonos suíços destruíram um quilombo nessa região. O diretor da colônia de Nova Friburgo autorizou a expedição dos suíços em tomar as terras de quilombolas. Martin Nicoulin nos informa que em 1824, o suíço Antoine Cretton de Martigny, do Valais, relata uma dessas investidas. Cretton descreve uma expedição em que dezesseis suíços se mobilizam para ocupar terras em Macaé de Cima, “onde ninguém[os suíços] ainda tinha posto os pés”. Empregou-se um nativo para servir como batedor e ao fim de oito dias de marcha alcançaram um quilombo. Segundo ele, a região era muito perigosa sendo quase impossível chegar-se ao quilombo sem correr sério risco de vida. Para proteger o seu refúgio, os quilombolas utilizavam armadilhas em todas as picadas de acesso ao quilombo fazendo covas profundas com o fundo repleto de farpas de pau agudas. Os quilombolas cobriam as covas com folhas, tornado impossível identificá-las. O suíço Laurent Sottemberg, que participava da expedição, caiu em uma dessas covas. O infeliz teve o pé atravessado pelas farpas. Os suíços encontraram oito africanos que os ameaçou com flechadas. Segundo Cretton, conseguiram dominá-los e os forçaram a dar todas as informações referentes às suas terras. Cretton se estabeleceu no quilombo encontrando terras desmatadas parcialmente e cultivadas com batata, grande número de bananeiras, alguns pés de café e cana-de-açúcar. No entanto, o colono suíço Hecht, referindo-se ao mesmo episódio, deixou o seguinte registro em suas memórias: “Eles[refere-se aos suíços]tinham deparado com um lugar, onde haviam estabelecido negros foragidos com maravilhosas plantações. O lugar, a localização e as plantações tanto agradaram, que iniciaram conversas com os negros para adquiri-las(...)O líder dos negros, que andava com uma espada desembainhada, falou assim: se vocês suíços fossem lavradores locais, teríamos entrado em luta com vocês; de forma alguma nos teríamos deixado aprisionar.(...)Com pouco dinheiro os colonos suíços compraram as plantações e os negros se mudaram dali. Esse lugar(...)chama-se Macaé...”. Logo, não houve dominação dos suíços sobre os quilombolas, e sim, uma negociação. Um documento de 1825, mostra Laurent Sottemberg com plantações na margem esquerda do Macaé, com o auxílio de alguns escravos doados pelo Imperador. No ano anterior, em 1823, o colono Jean Antoine Musy, relata que seu filho recebera a visita de quatro portugueses em seu rancho, no Sana, afirmando que procuravam um quilombo. Retornaram pouco tempo depois e lhe declararam que tinham encontrado ferro, flechas e outros objetos que acreditavam pertencerem aos quilombolas. Nas proximidades do Rio Macaé existe uma localidade denominada Quilombo, ratificando a existência dessa comunidade na região.

Segundo Clélio Erthal, em “Cantagalo, da miragem do ouro ao esplendor do café”, um caminho que inspirava receio em tropeiros e viajantes era a rota Cantagalo-Macaé, em razão da proximidade de pequenos quilombos. Com o advento da Lei de 7 novembro de 1831, tornando ilegal o tráfico de escravos, uma lei “para inglês ver”, navios negreiros, não obstante a perseguição inglesa, passaram a descarregá-los no litoral macaense, de onde eram conduzidos para as lavouras de Cantagalo. Nessa rota muitos conseguiam fugir, internando-se nas matas. Essa região colocava os viajantes em sobressalto devido as emboscadas dos quilombolas. Há o registro dos quilombos de Três Bicos e Carunkango, formados nas imediações da estrada Cantagalo-Macaé na década de trinta, do século XIX, em território dos atuais municípios de Conceição de Macabu e Macaé. No Registro de Óbitos da Freguesia de Nossa Senhora das Neves (1809-1847) no município de Macaé, encontrou-se igualmente uma referência ao quilombo de Carukango.

Vida Amarga

De acordo com o diário do colono Joseph Hecht, foi sobre o ombro de 60 escravos africanos que as crianças suíças subiram a serra. Algumas, abraçavam alegremente os pescoços cor de carvão, anjos brancos em cima de montarias negras. Chegaram os suíços para fundar a colônia que não se tornaria jamais uma suíça brasileira como desejavam os seus idealistas. Os atores principais, a força de trabalho se projetaria sobre os ombros dos escravos e não, sobre o trabalho livre. Nova Friburgo não ficaria à margem da escravidão. Assim que os suíços chegaram se depararam com três propriedades rurais, a uma hora de Nova Friburgo, cujos agricultores possuíam muitos escravos: “Já em Nova Friburgo tínhamos boa oportunidade de observar os negros, pois os fazendeiros interessados em vender seus produtos vinham à cidade acompanhados de muitos escravos, os negros, que conduziam as mulas carregadas de mercadorias para serem vendidas.(...)Os pobres negros tinham de ficar ao lado das mercadorias e prestar atenção, mas não podiam vender coisa alguma. Se alguém queria comprar algo, deveria esperar pela presença dos fazendeiros. Isso, muitas vezes, demorava tanto tempo, que nós e os negros ficávamos até com vontade de sair correndo de desgosto, mas nós tínhamos de obter o que comer, e os negros eram escravos.” Hecht destaca que os fazendeiros brasileiros podiam viver uma vida muito sossegada, pois quase todo o trabalho era feito pelos escravos, que possuíam em boa quantidade.

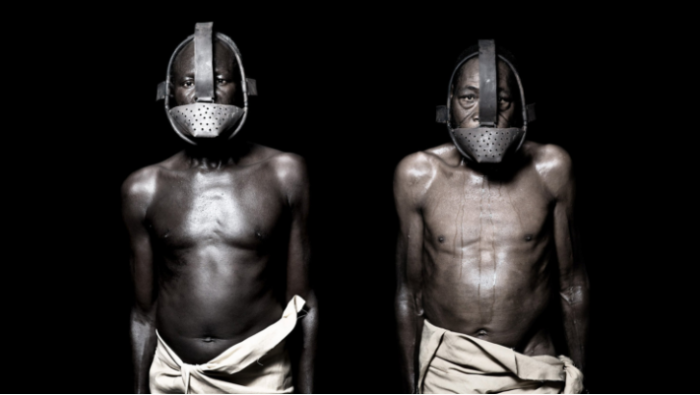

No cotidiano dos escravos, observou que comiam arroz ou legumes e um pouco de carne de porco: “Quando a comida fica pronta, todos os negros sentam-se no chão duro, em volta da panela de comida, seminus. Cada qual tem uma cuia, na qual se servem com uma grande colher de pau. Traz-se, então, farinha de mandioca e duas jarras de água. Eles polvilham farinha sobre o arroz e misturam tudo com os dedos até fazer uma massa espessa. Quando esta chega ao ponto certo, preparam pelotas redondas que seguram com três dedos e jogam com extraordinária habilidade para dentro da boca. Ajuntam-se em torno da panela e como não tem garfo nem colher o ano inteiro, não lhes ocorre a ideia de imitar os modos educados dos europeus para se alimentarem. Junto com as pelotas de comida bebem bastante água. Era um espetáculo realmente curioso de se ver tantas pessoas negras sentadas juntas em torno de uma panela preta. Os negros ficavam muito inibidos com a nossa presença e jogavam as apetitosas pelotas ainda mais rapidamente na boca”. O espancamento sem piedade dos escravos chocou o colono suíço Hecht. Destacou que o trabalho no eito, sob as ordens do rigoroso capataz, lhes tornava a vida amarga e desgostosa. Os escravos do eito, expostos ao calor inclemente do sol a pino, se não trabalhassem a contento, recebiam logo uma pancada nas costas dada pelo capataz que ficava sempre entre eles com um chicote comprido de couro trançado ou com um açoite grosso de cabo curto. Os instrumentos de castigo feriam terrivelmente as costas nuas dos escravos e a cada golpe nasciam grandes calombos. Pelos mínimos erros eram castigados rudemente. Nem aos domingos e dias santos eram poupados do trabalho. Nesses dias, são vestidos com roupas bonitas e vão com a família do fazendeiro para a igreja. Quando a missa termina, voltam todos para casa, substituem as roupas domingueiras pelos molambos e retornam ao trabalho que se prolonga até à noite. Os escravos recém-comprados vinham com muitas doenças e sarnas. A aplicação dos remédios era feita de modo bruto, sendo espancados quando se recusavam a tomar o medicamento. As crianças escravas eram batizadas coletivamente juntamente com os escravos adultos recém-adquiridos, todos doutrinados na religião católica. Quando um visitante chega, os escravos devem se mostrar gentis e executar todas as ordens sem discutir. As negras cozinham, lavam, arrumam as camas e servem à mesa.

Os escravos capturados pelos capitães do mato ou os recém-comprados eram vistos, nos parece, circular com frequência pela vila de Nova Friburgo. O escravo que fugia pela primeira vez era espancado terrivelmente; fugindo uma segunda vez, além de ser espancado brutalmente, passava a portar uma corrente presa ao seu corpo, pendendo para baixo, soldada a uma argola, que lhe prendiam as pernas. Nessa miserável condição, com o corpo coberto de grilhões, o escravo tinha que trabalhar e dormir. Hecht descreveu:“Quando dois escravos fugiam juntos, eram depois acorrentados juntos a uma argola e assim forçados a trabalhar. Se o escravo fugisse pela terceira vez e fosse preso, era então transportado para o matadouro da cidade do Rio de Janeiro, onde todos os dias recebiam cem chibatadas. Outros eram amarrados a um poste numa praça pública, inteiramente nus, e cruelmente surrados.”

Entre golpes e pancadas

Em um projeto da Câmara dos Deputados, de 1846, sobre colonização, foi consignada a ideia de não se admitirem escravos nas colônias. No Senado, a respeito das fazendas modelos, igualmente se advogava a mesma tese. A colônia de suíços em Nova Friburgo, criada para ser referência no que tange a utilização de mão de obra livre, não logrou êxito. A escravidão matizava o cotidiano da colônia e por isso ganhou destaque no diário do colono suíço Hecht. Observou ele, que quando os fazendeiros da região comercializavam na Corte produtos como café, açúcar, algodão e arroz, geralmente adquiriam entre 30 e 60 novos escravos. Hecht viu um desses transportes que passavam pela vila de Nova Friburgo. Vestindo apenas um pano azul grosseiro ou um camisão que ia até a barriga, faziam uma parada na vila para serem alimentados. A maioria possuía tatuagens na testa, ventre e coxas, cicatrizes nas faces e nos lábios, sendo os braços gravados com diversas figuras. Registrou que os fazendeiros que compravam lotes maiores de escravos, tratavam-nos mais cruelmente, como “animais irracionais”.

Em Cantagalo, Hecht visitou fazendas e registrou a dureza como procediam os senhores com seus escravos. Na senzala, os africanos nada possuíam além de tábuas como leito nos quais seis a dez deles dormiam amontoados e sem roupa. As crianças igualmente andavam nuas: “Todas essas plantações de café, cana-de-açúcar e arroz são feitas com o trabalho dos negros escravos, ainda que um branco ajude, mas isso acontece muito raramente. Desde o romper do dia, eles são obrigados a trabalhar até a hora de comer; os homens vestidos pela metade do corpo, as mulheres com um simples vestido fino, a maior parte sem chapéus de palha, expostos ao sol em brasa. Atrás deles ficam os capatazes, protegidos contra o calor do sol debaixo de uma cobertura de folhas de palmeira, vigiando os pobres negros e batendo à vontade e cruelmente, com um chicote de couro, nos escravos, que relaxam nas suas tarefas, de modo a levantar calombos da grossura de um dedo, que muitas vezes nunca mais desaparecem. Frequentemente eu via os próprios senhores espancarem os escravos de forma tão violenta, de manhã, ao meio-dia e também de noite, que até me causava horror e não podia mais olhar. Quando o amo vai cavalgar e o escravo não preparou o cavalo ou a mula a gosto do dono, ou apenas esqueceu uma coisa insignificante, ele recebe os seus golpes nas costas. Se o amo viaja para mais longe, carrega junto alguns escravos como companhia e segurança. O escravo preferido do dono cavalga logo atrás dele, vestido de amarelo; os outros devem seguir atrás, descalços. Se o negro não consegue manter a marcha, deve agarrar-se à cauda de uma mula e tentar acompanhar aos trancos e barrancos. (...) Os patrões, também, chegam a ter aparelhos muito elaborados nos quais podem enganchar os escravos que cometeram alguma infantilidade, o que acontece frequentemente. No entanto, isso não amedronta muito os negros de tão acostumados que estão em levar golpes e pancadas.” Observou que quando os fazendeiros mais ricos fazem sua refeição, os escravos mais jovens ficam à disposição realizando tarefas como trocar os pratos, servir a comida, a água, o vinho ou o ponche. Quando há festa, os escravos devem vestir-se com melhores indumentárias para servir aos convivas. Mesmo nessas ocasiões, os escravos não escapam das bordoadas e safanões tomando tapas nos ouvidos, puxões de cabelo e na orelha de seus senhores. O rigor dos maus tratos era quebrado pela sociabilidade do feriado religioso. Um viajante que percorria o Brasil em meados do século XIX, observou que a disciplina nas fazendas compreendia duas fases: a do azorrague e a do dogma, ou seja, a do feitor e a do padre. Um dia destinado para a diversão dos escravos era véspera da Quarta-feira de Cinzas e nesse dia a comida era melhor. Na festa, um dos escravos foliões canta ao som de um arco feito de cordas estiradas sobre uma cabaça e tocado por meio de uma vareta de metal com que se golpeia as cordas do arco. Os africanos começam a dançar e as mulheres dançam separadamente. Correm uns contra os outros esbarrando com força as suas barrigas, dando umbigadas, pulam para trás e giram durante bastante tempo. Ao que parece, Hecht os viu dançando o lundu, uma dança tipicamente africana. A música tem sempre um mesmo ritmo e o tocador canta ou resmunga junto com ela. Se um dos que dança se cansa, outro salta rapidamente ocupando o seu lugar e realizando os mesmos movimentos. Depois da dança jogam lama uns nos outros, em um ataque surpresa, ou então se arremessam reciprocamente em um embate numa poça de lama gingando com tamanha agilidade a ponto de não serem reconhecidos. Aquele que foi arremessado, assim que se recupera, corre atrás do outro e procura vingar-se fazendo a mesma coisa. Era o entrudo, que depois passou a ser uma brincadeira no carnaval por todo o Brasil. Essas brincadeiras acontecem noite adentro, até que todos se atiram cansados e ensopados em seus leitos miseráveis, destacou. Hecht registrou que aos sábados tinham permissão de dançar algumas horas até a hora de jantar: “Essa dança era bem monótona...”

No apogeu da produção do café na região serrana fluminense, Nova Friburgo possuía, em 1872, uma população de 20.656 habitantes, com 6.684 escravos, número bastante expressivo. Nova Friburgo foi notadamente uma sociedade escravocrata, não servindo como referência de uma base econômica respaldada no trabalho livre, como desejavam os seus idealizadores. Logo, a história de Nova Friburgo não pode ser analisada apenas sob a perspectiva da imigração europeia, como desejou os construtores do mito de origem de suíça brasileira.

Comentários